Kann die Baubranche Biodiversität? Expertin Laura Lerner ist sich sicher: Das geht! Auch, weil es sich am Ende für alle auszahlt. Dafür sorgen unter anderem Ökosystemdienstleistungen. Wie diese sich jedoch exakt beziffern lassen, stellt immer noch eine Herausforderung dar.

Die „Blau-grüne Infrastruktur“, das Zusammenwirken von Wasser, Pflanzen und Klima, hat Laura Lerner schon im Studium fasziniert. Als Spezialistin für Ressourceneffizientes und nachhaltiges Bauen hat sie das Thema später zu Drees & Sommer geführt. „Über Fragen der Klimaanpassung von Kommunen bin ich dann bei meiner Arbeit auf die Biodiversität gestoßen. Dabei habe ich gemerkt, dass das ein superwichtiges aber in der Bauwirtschaft noch wenig beachtetes Thema ist“, erzählt sie.

Allgemein lässt sich nicht gerade behaupten, dass man derzeit um Begriffe wie Biodiversitätskrise oder Artensterben herumkommt. Im Gegenteil: Kaum ein Anlass, zu dem man nicht daran erinnert wird. Etwa nach einer sommerlichen Fahrt über die Autobahn, bei der Windschutzscheibe und Kühlergrill im Vergleich zu früher sauber geblieben sind.

Branche hat wenig Biodiversitäts-Bezug

Warum aber verspätet sich der Begriff ausgerechnet in der Bau- und Immobilienbranche? Vielleicht weil die Bauwirtschaft heute überwiegend mit toten Stoffen auf Mineral- und Erdölbasis arbeitet? Mit Sand und Steinen, Stahl und Glas, Kunststoff und Verbundmaterial. Doch war das nicht immer so. Jahrtausende lang waren biobasierte Stoffe wie Holz, Stroh oder Lehm beim Bauen allgegenwärtig.

Aber nicht nur dieser Bio-Bezug ist in den vergangenen rund einhundert Jahren weitgehend verlorengegangen. Auch fehlte – die zweite Erklärung – vielfach das Bewusstsein dafür, was eine immer weiter ausgreifende und sich stetig intensivierende Bautätigkeit mit der Natur anrichtet. Dass sie beispielsweise Strukturen vernichtet, die Tiere und Pflanzen zum Überleben brauchen. Dass sie Lebensräume zerschneidet, was die genetische Vielfalt ganzer Spezies gefährdet. Oder dass sie immer mehr lebende Böden abträgt oder versiegelt.

Aufstocken und Lücken schließen

Es ist vor allem dieser unbedachte Umgang mit natürlichen Strukturen, Räumen und Flächen, den ein biodiversitätssensibles Bauen nun korrigieren will. Laura Lerner erklärt, was hier anders läuft als früher: „Der Ansatz in unserem Team ist es, das Bauen im Bestand und auf Bestandsflächen dem Neubau und generell Greenfield-Projekten vorzuziehen. Konkret heißt das etwa: Wir stocken vorhandene Gebäude auf, schließen Baulücken innerorts und beraten vor allem gezielt dazu, was man in den Außenbereichen machen kann.“

Diese Herangehensweise flankieren zahlreiche Maßnahmen, von denen wir weiter unten noch einige vorstellen werden. Viele davon zielen ab auf das, was Laura Lerner „funktionale Biodiversität“ nennt. Damit sind die sogenannten Ökosystemdienstleistungen gemeint, zu denen beispielsweise die Bestäubung von Nahrungspflanzen durch Insekten oder ein intakter Wald zählen. Also letztlich Dinge, die die Natur auch für uns „tut“.

Dramatische Zahlen beim Verlust von Tier- und Pflanzenarten

Die Zahlen hinter Begriffen wie Biodiversitätsverlust oder Artensterben sind dramatisch. Laut Forschenden ist beispielsweise in den vergangenen rund 30 Jahren die Biomasse der Fluginsekten in bestimmten Gebieten Deutschlands um 75 Prozent zurückgegangen. Da in einem Ökosystem alles mit allem in Wechselwirkung steht, wundert es nicht, dass die Entwicklungen bei anderen Spezies, beispielsweise bei Vögeln, ähnlich schlecht ausfallen.

Hier kommen nun unter anderem Spezialisten wie Laura Lerner und ihr Team ins Spiel. Im Rahmen von Bauvorhaben planen sie neue Lebens- und Rückzugsbereiche für heimische Tier- und Pflanzenarten und setzen diese um. „Eine gute Gelegenheit dafür bieten bei einer Gewerbeimmobilie außenliegende Pausenbereiche. Sie lassen sich relativ leicht so gestalten, dass sie durch Hecken und Gehölze Vögeln Nahrung und Schutz bieten. Wenn der infrage kommende Platz längere Zeit besonnt ist, können wir auch blühende Stauden pflanzen und einen Stein- oder Totholzhaufen anlegen“, sagt Laura Lerner. Meist sei es dann nur noch eine Frage der Zeit, bis sich dort Zauneidechsen oder Wildbienen blicken lassen.

Positive Effekte stellen sich schnell ein

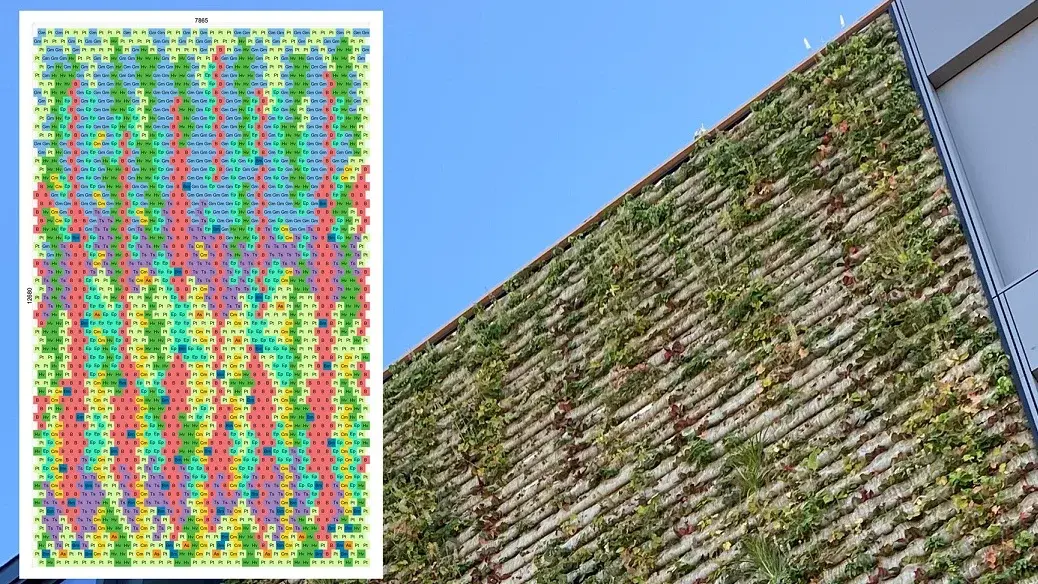

Darüber hinaus bietet die Begrünung von Fassaden ein enormes Potenzial, wenn man Pflanzen und Tiere in die Stadt locken will. Die Frage, ob das nicht zu aufwendig ist, lässt sich so pauschal nicht beantworten. Denn so unterschiedlich die Standorte und die jeweiligen Fassaden sind, so unterschiedlich sind die Systeme, die es zur Befestigung und Bewässerung gibt. Auf der Habenseite stehen in jedem Fall wieder die Ökosystemdienstleistungen. Denn begrünte Fassaden können etwa die Aufenthaltsqualität spürbar erhöhen, indem die Pflanzen durch Verdunstung den Platz davor kühlen. Und sie ‚schlucken‘ regelrecht den Straßenlärm und Feinstaub, und wirken sich nebenbei positiv auf die Wärmedämmung der Fassade aus.