Wärmepumpen nachrüsten

Energieexperte Prof. Dr.-Ing. Michael Bauer, Partner bei Drees & Sommer, spricht über die Herausforderungen der Wärmewende und über Stolpersteine bei dem vermehrten Einsatz der Wärmepumpen-Technologie. Er rät zu einem standardisierten Vorgehen – insbesondere im Wohngebäudebestand.

Herr Professor Bauer, die Bundesregierung will im Rahmen der Wärmewende bis 2030 sechs Millionen Wärmepumpen in deutschen Wohngebäuden einbauen lassen. Wie realistisch ist dieses Ziel?

Prof. Michael Bauer: Was dazu bislang in erster Linie fehlt, ist das entsprechende Know-how im Markt. Also das Wissen bei Planern, Beratungszentren, ausführenden Firmen und Kunden, wie sich fossile Bestandsheizungen wirtschaftlich zu Wärmepumpenheizungen umbauen lassen.

Das heißt, dass man theoretisch zwar weiß, wie es gehen würde. Nur in der Praxis ist es dann nicht ganz so einfach?

Genau. Dazu ein Beispiel: Einfamilienhäuser müssten zuerst detailliert untersucht werden, um für sie eine wirtschaftliche Lösung entwickeln zu können. Kleine Handwerksbetriebe können das in der Regel nicht leisten. Auch viele Energieberater sind damit überfordert, weil die Wärmepumpen-Technologie niedrigere Betriebstemperaturen benötigt als die meisten Bestandsheizungen haben. Gleichzeitig führen die Fragen, die man sich stellen muss, schnell in die Tiefe. Etwa: Wie ist die Betriebsweise der aktuellen Heizung? Wie weit können die Betriebstemperaturen abgesenkt werden, damit die Wärmepumpe wirtschaftlich läuft und es trotzdem warm wird? Was muss dazu umgebaut werden? Braucht es Speicher? Wie ist es um deren Wirtschaftlichkeit bestellt? Was kostet das Ganze? Kann man mit Photovoltaik die ökonomische Bilanz verbessern? Welche Wärmequellen stehen zur Verfügung? Gibt es sinnvolle Alternativen zur Wärmepumpe? Parallel gilt es, sich bei möglichen Förderungen von Wärmepumpen zurecht zu finden: Wer hat überhaupt Anspruch auf eine Förderung? Wofür genau gilt diese? Wie hoch fällt sie aus? Wie wirtschaftlich wird damit unterm Strich eine Wärmepumpe?

Was muss man bei Wärmepumpen beachten?

- Die Problematik von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden besteht im Wesentlichen in dem großen Temperaturunterschied zwischen der Wärmequelle und der Betriebstemperatur des Heizsystems.

- Mögliche Maßnahmen sind unter anderem die Senkung der Betriebstemperatur von Heizsystemen sowie die richtige Wahl der Wärmequelle.

- Die gängigsten Wärmequellen im Zusammenhang mit Wärmepumpen im Wohnungsbau sind Außenluft, Grundwasser, Geothermie, Abwasser oder z.B. sogenannte Ringgrabenkollektoren.

- Bei der Wahl der Wärmepumpe mit der geeigneten Wärmequelle sollten Aufwand und Nutzen gegeneinander abgewogen werden.

- Je nach Gebäude sind unterschiedliche Wärmestrategien zu verfolgen. Neben einer Wärmepumpe können zum Beispiel auch Nah- oder Fernwärmenetze in Frage kommen.

Da schwirrt einem der Kopf. Gibt es denn nichts, was bei dieser Technologie schon fest steht?

Doch. Alle notwendigen technischen Komponenten gibt es. Und diese sind auch ausgereift. Was fehlt, sind ausreichende Auslegungs- und Betriebserfahrungen. Zumal zu der richtigen Kombination einzelner Komponenten in Bestandsgebäuden.

Das wäre meine nächste Frage: Im Neubau sind Wärmepumpen nahezu gesetzt. Was hemmt die Technologie aber im Bestand?

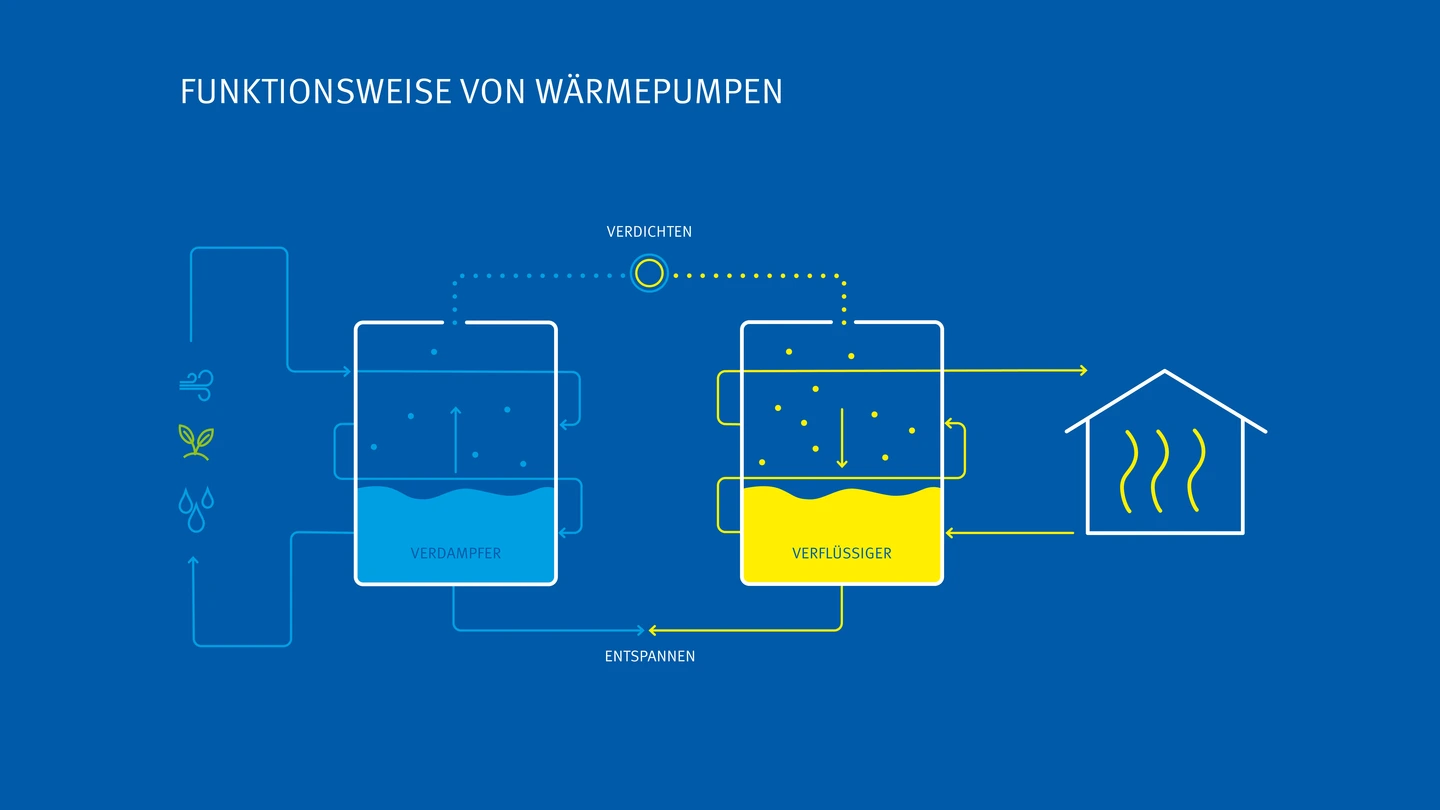

Dazu muss ich zunächst auf ein physikalisches Grundprinzip von Wärmepumpen eingehen: Die Technologie ist am effektivsten, wenn der Temperaturunterschied zwischen der Wärmequelle, also etwa der Außenluft oder der Geothermie, und der sogenannten Wärmesenke – das ist die Betriebstemperatur des jeweiligen Heizsystems – möglichst gering ausfällt.

Die Schwierigkeit besteht nun darin, dass die Heizungen in Bestandsgebäuden in der Regel höhere Betriebstemperaturen als in Neubauten haben – nämlich meist etwa 70 Grad Celsius oder höher. Damit ist dort die Differenz zwischen den Wärmequellen und der Betriebstemperatur generell recht hoch. Das führt dazu, dass der Betrieb einer Wärmepumpe im Bestand meist unwirtschaftlicher ist als im Neubau.

Eine Wärmepumpe nutzt eine externe Wärmequelle, zum Beispiel die Außenluft, um über physikalische Prozesse – etwa das wechselweise Verdichten und Dekomprimieren eines Kältemittels – Wärme im Innern von Gebäuden zu erzeugen.

Wie lässt sich das Problem beheben?

Man kann einerseits versuchen, bei den Wärmequellen möglichst hohe Temperaturen zu erreichen. Die Außentemperatur als Wärmequelle ist da am ungünstigsten, weil diese im Winter nur zwischen etwa minus zwölf und plus fünf Grad liegt. Allerdings ist eine Luft-Wärmepumpe mit dem geringsten Installations- und Betriebsaufwand verbunden.

Andere Quellen wie Geothermie, Grundwasser, Abwasser oder ein sogenannten Ringgrabenkollektor liegen dagegen bei höheren Temperaturen von rund fünf bis zehn Grad. Sie sind damit effektiver, gleichzeitig aber deutlich teurer zu erschließen.

Welche Wärmepumpen gibt es?

Die Art der Wärmepumpe hängt von der Wahl der Wärmequelle ab. Bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzt die Aussen- oder Umgebungsluft als Wärmequelle. Bei der Wasser-Wasser-Wärmepumpe oder Sole-Wasser-Wärmepumpe wird die Wärmeenergie der Wärmequelle, z.B. von Geothermie, Grundwasser, Abwasser, Erdreich zuerst auf einen Wasserkreislauf übertragen und steht dann dem Wärmepumpenprozess als Wärmequelle zur Verfügung.

Den anderen Hebel, den man bedienen könnte, wäre das Heizungssystem des Bestandsbaus selbst, oder?

Richtig. Hier muss man versuchen, die Betriebstemperatur abzusenken, ohne dass aufwendig umgebaut werden muss. Ziel muss es sein, dass Bestandsheizungen mit maximal 55 Grad Celsius betrieben werden können. Dazu muss der Betrieb des Systems analysiert werden. Aus den Messdaten kann man dann ableiten, wie weit die Heiztemperatur abgesenkt werden kann. Je weiter, desto besser.

Ergänzend kann man versuchen, die Heizflächen zu vergrößern. Auch dadurch lässt sich die Betriebstemperatur senken. Bei allen Maßnahmen ist es jedoch entscheidend, Aufwand und Nutzen gegeneinander abzuwägen.

Wir reden immer von „Bestand“. Sind damit nicht ganz viele, ganz unterschiedliche Gebäude und Gebäudetypen gemeint – von großen Wohnblöcken bis zum Einfamilienhaus? Wie lassen diese sich in kurzer Zeit individuell analysieren und mit einer passenden Wärmestrategie versehen?

Das ist in der Tat schwierig. Da hierzulande kaum Erfahrungen mit der Wärmepumpentechnologie im Bestand vorliegen, ist die größte Herausforderung, so schnell wie möglich standardisierte Vorgehensweisen oder sogar standardisierte Empfehlungen für ähnliche Gebäude zu entwickeln. Zum Beispiel könnte man diese nach Baualtersklassen oder Energieeffizienzklassen clustern. Dann müsste nicht jeder Akteur das Rad neu erfinden, sondern könnte sich an diesen Richtwerten orientieren.

Das sind jetzt sehr viele Wenn und Aber. Was spricht denn prinzipiell für Wärmepumpen?

Klar ist, dass die Heizung der Zukunft strom- und nicht gasbetrieben sein wird. Daher müssen sich Bestandshalter damit beschäftigen, wie sie eine möglichst wirtschaftliche strombetriebene Heizung bekommen. Hier ist die Wärmepumpe als effizienteste Lösung unschlagbar. Eine Zahl macht dies deutlich: Mit einer Wärmepumpe erzeuge ich aus einer Kilowattstunde Strom je nach Randbedingungen zwischen drei und vier Kilowattstunden Wärme!

Alternativen wie regenerative Nah- und Fernwärmesysteme kommen ebenfalls in Betracht. Sie hängen aber vom Standort eines Gebäudes ab bzw. davon, wie die entsprechende Kommune hier aufgestellt ist.

Das klingt überzeugend. Gibt es auf der anderen Seite auch etwas, das generell gegen eine Wärmepumpe spricht?

Erstmal gar nichts. Ziel ist es, die wirtschaftlichste und gleichzeitig ökologisch sinnvollste Energiekonzeption zu entwickeln. Je nach den Randbedingungen ist eine Wärmepumpe mit Speicher bestimmt oft die richtige Wahl. Wenn es ökologisch und wirtschaftlich sinnvollere Nahwärme- oder Fernwärmeanschlussmöglichkeiten gibt, sind diese genau zu prüfen.

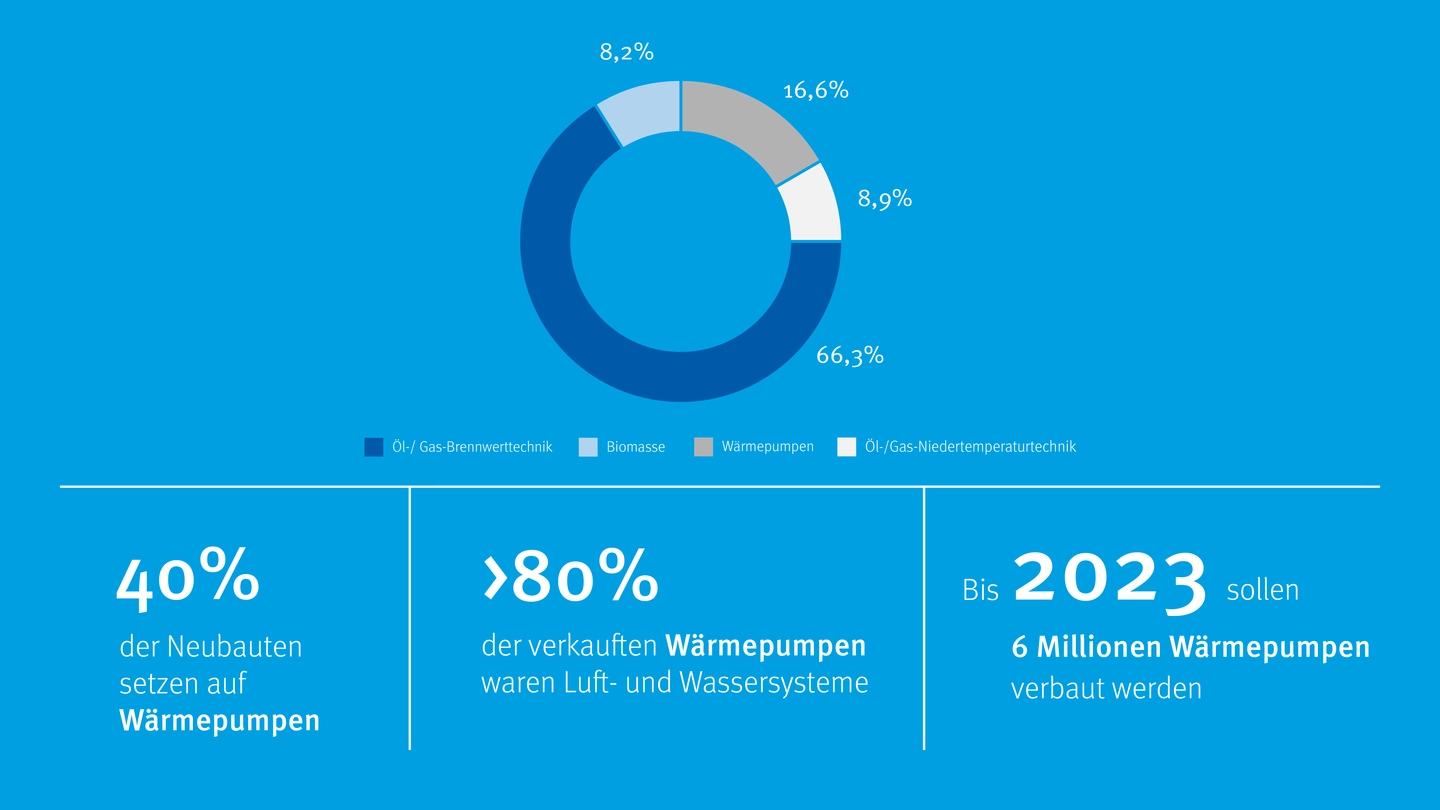

Übersicht der im Jahr 2021 eingesetzten Wärmeerzeuger.

Das Gebäudeenergiegesetz – landläufig „Heizungsgesetz“ – wird nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wohl erst im Herbst 2023 im Bundestag verabschiedet. Wie bewerten Sie die Regeln, die dort aufgestellt werden, also etwa zum Zeitpunkt, ab wann Heizungen erneuert werden müssen oder wie hoch deren Anteil an Öko-Energie mindestens sein muss? Sind solche Vorgaben realistisch?

Ich denke, dass es grundsätzlich notwendig ist, dass der Gesetzgeber derartige Vorgaben macht, um einen Korridor festzulegen, in dem sich die „Klimaziele“ erreichen lassen. Seien wir ehrlich: Lediglich auf Freiwilligkeit zu setzen hat in den vergangenen Jahrzehnten kaum Veränderungen gebracht.

Realistisch sind die Vorgaben, die diskutiert werden und die ich bis jetzt kenne, durchaus. Zum Beispiel können Heizsysteme sowohl im Neubau wie im Bestand mit einem Anteil von 65 Prozent erneuerbare Energien gebaut und betrieben werden. Dies kann in den Anschaffungskosten teurer sein als vergleichbare fossile Heizungen. Gas- oder ölbetriebene Heizungen sind aber aus Sicht des Klimaschutzes und mit Blick auf die Geopolitik nicht zukunftsfähig. Ihr Quasi-Verbot ist daher für mich nachvollziehbar.

Ob die Branche den Bedarf an entsprechenden Heizsystemen kurzfristig decken kann, steht auf einem anderen Blatt. Vorübergehend kann es zu Engpässen bei Wärmepumpen kommen, erfahrungsgemäß werden diese aber durch den Markt schnell gelöst.

Alles in allem kommen tiefgreifende Umstellungen auf Wirtschaft und Gesellschaft zu. Worauf müssen sich Immobilienhalter, -eigentümer, -vermieter etc. in den kommenden Jahren einstellen?

Sie sollten sich bereits jetzt damit beschäftigen, wie sie sich möglichst wirtschaftlich auf den Weg in eine klimafreundliche Zukunft machen. Dafür sollten sie professionell prüfen lassen, welche regenerativen Energiesysteme möglich sind, welche Umbauten anstehen und wie der Bestand umgebaut werden kann.

Für gewerbliche Immobilien und Liegenschaften sind der EU Green Deal, ESG-Vorgaben und die EU-Taxonomie die Richtschnur. Schon jetzt kann man sagen, dass alle, die hier nicht handeln, früher oder später mit einem Wertverlust rechnen müssen. Schlimmstenfalls werden entsprechende Immobilien unverkäuflich. Schon heute gibt es dafür den Begriff „stranded assets“.